作者: 韩磊

皂·五题

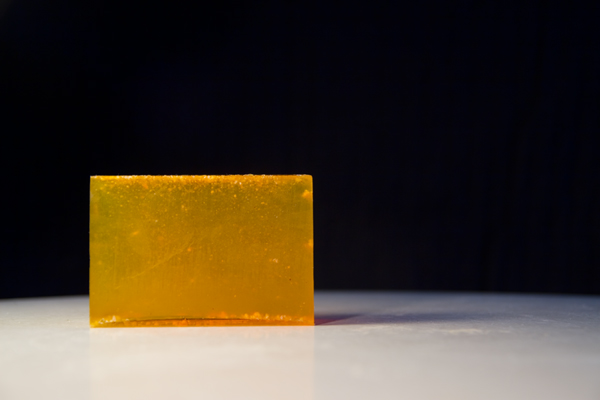

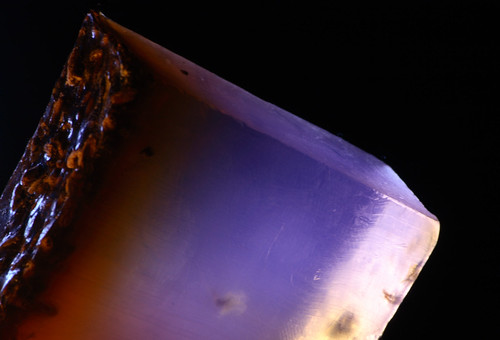

那一方澄澈的紫色,在摄氏十度以下倒春寒的夜晚,陡然自己亮起来了。

于是我想起北海道冰雪下埋着的山野。那天我们互相搀扶,在大风雪中,一脚一脚,踩过的山野。远远的,鄂霍次克海上有流冰挤压而过。如童话建筑一般的工厂里,酿造着土豆烧酒。那是冬天的北海道。

可我没见过夏天的北海道。听说,到夏天,富良野上,薰衣草田花朵盛开,全是一片紫色。那紫,厚重、沉凝,满不是这一方澄澈的紫。这紫,是紫雨的紫,是透明的紫,是什么也没藏着的紫。仿如玻璃做的一颗心,无防备地搏动几个音符。记得吗?123,123,12312,123,123,12311。

草场地艾未未工作室聚餐略记

院内,阳光很好。长条桌上摆满了草莓、橙子、苹果、香蕉、小番茄、切片的萝卜。铺桌面的白布四角在微风中飘荡。羊肉串,烤馕,烧饼。啤酒喝多了,席间所言所闻在步行回家的路上一脚脚踩进了土地里。略记数则:

一、工作室的院子特别好。正对大门一幅灰砖墙,爬山虎从另一面墙上攀过来,由右至左,由密而疏,仿佛神经或血管,充满死亡与生命的张力。

二、有人要与艾未未交换名片遭拒。艾说:我没有名片。名片是上一代的东西,我们八零后都不用。

三、席散。众人三五成群各自扎堆聊。白猫跳上撤空的桌面打滚然后睡去。白布,白猫,在这个下午,在太阳底下,泛起一种奇异的光芒。

走路回家。晕了。洗洗睡。

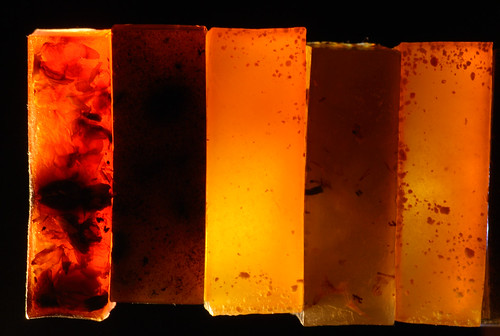

皂·三题

一天早上,橙从不安的睡梦中挣扎着醒来,发现自己变成了一块皂。他仰卧着,滚圆的躯体变了方正,没有办法翻身过来。

“我出什么事啦?”他问自己。窗外有雨声淅沥,在这个潮湿的秋天的早上,橙子变成了皂。

或许,这只是一个梦呢?

皂·二题

这是我们最好的时光。

春天的花开秋天的风以及冬天的落阳,四季轮回的歌里天天成长。等待长大的童年,等待中,再也无法转头。岁月劈头盖脸砸下来,鱼尾纹从眼角游向额头,蚕食渐少的白发。那时,摇椅从阳台蹒跚回窗前,窗户紧闭,蛛网在冬日的夕阳里闪射着光芒。窗外是一棵槐树,龙爪槐,此刻正伸展了枝条,努力想抓住暮色。

但你已不忍看向苍凉万物,甚而不忍自顾。闭了双眼(或是再睁不开?),摩挲着一块皂。皂上的玫瑰花瓣,在皂成型那一刻,也凝固了仅余的芬芳与颜色。

而那芬芳与颜色,也凝固了我们最好的时光。

你在世界的什么位置?

余晟写了篇文章,记录参加一次技术聚会的经过。文中有现场相片一张,人头汹涌,图注:如果这是一张世界地图,我就在新西兰的位置:)

有趣的人才能写出有趣的文字。如果你拿一张透明的世界地图覆盖相片,那张向左侧过来的脸,还真是在新西兰的位置。

会心一笑之余,我问:在“这张”(中国通行的)世界地图上,你在新西兰位置,在“那张”地图上呢?比如——

换一张地图,相片上的人虽然没换座,却瞬间跑到印度洋上打海盗去了。人对世界的看法,深深地影响了对自己的定位与角色认同。

你在世界的什么位置呢?换张地图试试吧。

(2020年12月16日记:今天着手处理blog中图片因地址在flickr,墙内显示不出来的问题,才发现余晟原本写blog的网站已变成卖药的,图片当然也失效。万维网建于链接之上,一旦节点消失,许多内容就会跟着不见。徒呼奈何。)

The day after today

一脚踏出理发店的门口,弹簧门在身后关上。将台西路的春天还在拐弯处,逃离的北风像流弹一般命中我刚剃的头。三毫米圆寸,是电推子上刀片的尺寸。

明天又是生日,头发短了,未来的日子也短了。这日与他日有何不同?没有。没有。童年有游戏,少年有梦,现在,我只有一张可憎的面目。三面镜子的电梯,惟有一道门可以出逃。门紧闭,从B1开始,电梯上多少层,镜子里就要看多少层这可憎的面目。短头发的面孔,额头和眼角的皱纹掩盖不住,施施然在脸上蔓延。树的年轮是圆的,我的年轮是横的。

剃刀推过去,头发没了,头皮还在,且任何洗发水也无法阻止头屑飘飘。剪断烦恼丝固然果断,若烦恼根本就没附着在三千发丝上呢?就像是今天,令人烦恼的今天。两瓶酒下肚,嘴皮轻起来,眼皮重起来,脚步浮起来。跌撞到家,扑倒在床,睁眼已是明天——可烦恼并不只附在今天而已。

然而今天终究是要过去了。一个小时以后,明天将是今天。只能移动鼠标,鼠标磨着桌面,我消磨着时光。时光无情,消磨着一切。斩首不可怕,可怕的是一把钝刀在脖子上拉锯地切落,你能感觉到刀刃每一寸的深入,皮肉绽开、血管破裂、肌肉组织在压力下切断。待你要喊叫时,那钝刀已掠过你的喉咙。“嘶嘶”声从肺部喷涌出来,你大力呼吸,污浊的空气烧灼着你的气管。你闭上眼睛,期盼这是一场噩梦,但眼睛却再也睁不开。

于是你想起过去种种。你想起夏日大雨的廊前,你想起破镜片在对面墙上投出的亮斑,你想起自行车前座上父亲的背影,你想起喷泉池里那只游泳的青蛙。你突然意识到,这些已经是多年以前的往事。你记得的,都是多年以前的往事。今天做了什么,你完全想不起来……

管他呢,不知道今天做了什么不打紧,至少我还知道明天会做什么。明天,会做今天做的事。明天,还会忘记做过什么。或许,还有——明天。

黑井:现实与虚幻

排量1.4升的轿车,呼呼喘着,由昆明向西,下了高速,又折上320国道。

320国道全长3695公里,起点是上海,终点远至云南瑞丽姐告口岸,是从昆明到滇西、滇西南一带的要道。在没有高速公路的年月里,要去滇西——大理、瑞丽——没有其他的选择。副驾座上的母亲多年以前年曾在澜沧知青连任指导员,从昆明接了上海来的知青,沿着320国道一路向西、向南。有些人留下,有些人回城;只有这条路,还是如此坎坷、崎岖。

黑井古镇距昆明180公里,实际须耗费5、6个小时的车程。320国道到广通,跟着就是数十公里的县级路——云南山区的县级路,往往依山而行,旁边就是悬崖和江水。没有任何安全措施、警示的土路,仅容两车并行。偶尔能到40公里的时速,已经是非常幸福。没有走过这种路的人,几乎无法想象其艰险。

可这又是一条极值得一走的路。龙川江就在崖下,成昆线就在对岸。火车过桥然后进隧道,待它出来时,我们已转到下一个弯。成昆线的险峻壮美,在这段与公路平行的里程中,展现得淋漓尽致。

我和妹夫两人轮换开车,到得黑井,已是下午4、5点。找了旅店住下,寻一家风味菜馆,午餐晚餐一并解决。当地自明朝洪武年间开始出官盐,盐税曾占整个滇省盐税的一半,以盐为主要配料的菜肴也就顺理成章成了特色风味。盐焖鸡、牛干巴俱值得品味,而我最钟意的,却是一盘干辣椒炝炒的石榴花。云南人以花入菜,普遍得很。读中学时,偶尔与同学结伴爬上3100多米海拔(城区海拔1900米)的凉风台山巅,在上最后500级台阶之前,那满山坡的木耳花(杜鹃),若是摘了,下山拔去花蕊,开水烫一下,油锅下干辣椒爆炒,就是一味宜酒宜饭的好菜。黑井的炝炒石榴花,在这阴霾的天气里,陡然叫嗓子里起了一把火,非要喝点什么不行。好在有当地出产的“喜鹊窝”米酿清酒,30来度,清冽适口。

夜晚就在一餐饭间降临了。待休息够了,从旅店出来,晚上九点多钟的样子,两条正街上都亮起了红灯笼。然而人却寥寥。在昏暗的灯光下,有穿着彝族服装的男女走过。店铺差不多都关门了,只有那么几档烧烤、理发、照相店还营业。彝族女青年,三三两两,约了在店里照相。天安门、富士山、埃菲尔铁塔,背景布一摇就换,她们头上、身上的银饰在灯光里闪着,模糊的反而是一张脸。

这样游荡到一处广场。大堆篝火烧得正旺。围着篝火,彝服或汉服的人们,踩着三弦的节奏,跳传统的“跳脚”舞。另有一批年轻人,五、六个男的,一并造起反来,琴声弹得特别响而争气,吸引了一批年轻女子,自组一个圈子跳舞。男子穿着夹克、染着黄发,而手中三弦的声调,分明是千年传下来那些小节。花的衣衫、银的首饰、红的火……举起相机的霎那,我犹豫了。这是虚幻还是现实?如同《千与千寻》一般的场景,在这古镇的夜晚,赫然呈现在我眼前。文化在接触与冲突体现得如此的直接而自然。在这里,你会明白什么叫民族。

一晚过去,昨夜的热闹消失无踪,就像没有存在过一样。这时,你又会怀疑,昨天那幕,是梦还是真。早点铺开张了,一碗稀豆粉,粘稠香浓,你浑然忘却了篝火和“跳脚”。和其他游人一起,东看西看,还是不见昨夜的风光。火车从小镇旁鸣笛经过,屋顶上的“炮仗花”仿佛摇了几摇。远山上,飞来寺隐在雾中。你四处望着,脖颈上一凉,一滴雨砸下来了。