9月26日回到广州,宅在家里的时候为多。原因之一是交通不方便(堵车+住处周围无地铁+在广州打车巨困难),另一个原因就是这地方我已完全不熟悉,尤其是吃食,习惯的广东味道,不知去什么地方可以找了。 没想到这周连续四顿饭,让我找回了广东味道。

饭一。周二下午5点多,广东电视台做新闻的朋友打电话过来,约吃狗肉火锅。朋友告知:你坐xx路车,到老干大学下。依言为之。到得位于下塘西路的老干大学站,环顾四周,并不见到有饭馆。等了一会儿,朋友来到,带我走了1分钟,眼前赫然一间“老干大学食堂”。这类吃饭的去处,以前我是熟知的,比如四省办、体院食堂等等,所以也不诧异。

进得门内,环境简陋得很——七、八张饭桌,有大有小,且均无桌布。迎面走来操台山口音白话之大姐一枚,问:今日吃火锅还是黄鳝饭?继而又问:吃狗还是吃鸡。原来此处以火锅及黄鳝饭最为可人,惟外人不得而知、仅飨回头客而已。电磁炉,脸盆大铝锅,两斤斩件狗肉带皮上,蔬菜仅生菜一味,已是吃得齿颊留香,逸兴横飞。珠江啤酒数支下肚,也解不了一身燥热。好吃是好吃,当晚热得真盖不住被子。

P.S. 据老板娘称,位于老干大学后面的雕塑公园,有一半山头是她们家的,故而种有各类时蔬及香料植物,如金不换之类。尚待验证。

饭二。周五中午12点半,正以蛋白蛋糕一坨充饥ing,另一朋友来电,问要不要去炳胜。炳胜者,广州最有名之顺德菜馆。几年来,从一家小型大排档做到多家分店,而朋友邀我去的,就是位于冼村路的新开分店。当即弃蛋糕而衣正装,惶惶然奔下楼,打车杀向天河。

新店果然不一般,占了某大厦足三层地面,装修算得上典雅,最要紧是座位足够——以前到炳胜吃饭,若无预定,是必然要等位的。而且,人家也不提供大厅预定。闲话不提,点菜。还是经典的一虾两吃,虾身去皮开边做刺身,虾头椒盐。头大肉少的罗氏虾经此手段,俨然尊贵如吞拿。生虾肉鲜甜爽脆,虾脑为硬皮所保护,虽是油炸,尤嫩而带汁,堪称妙绝。例汤时蔬,俱是水准线以上出品。值得一提的是红豆糕,以红豆沙及淀粉制成,一块之内层层明晰,肥肥瘦瘦,看来竟像是厚切的一片好火腿,岂非广大素食馆学习的榜样乎?

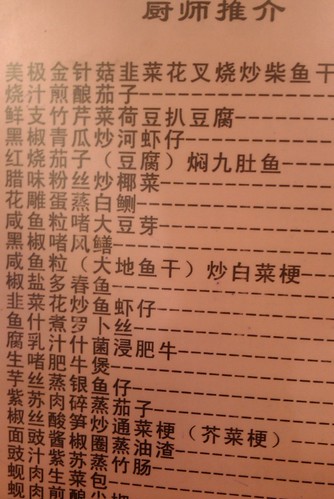

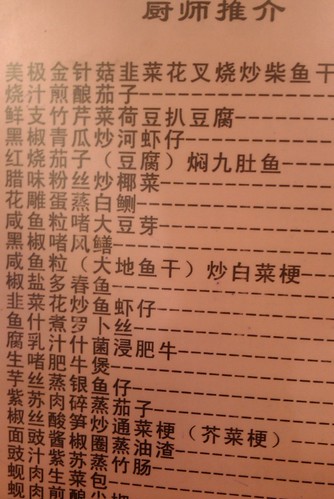

饭三。周五下午,正事办完后,到时代广场等周二一起吃狗肉那位朋友,先去买碟,继往沿江路江湾酒店旁一处所在吃饭。此店名为“东海”,其实与满街的其他东海无涉。有道是:服务实在混乱,环境堪比排档;经营午晚两市,顾客俱是街坊。当晚出彩的是胡椒浸的花甲,奶白高汤,肥嫩花甲,惟有够辣的现磨粗粒胡椒才压得住那股鲜。此店的特点是菜单很坦白,绝不玩火山喷雪的把戏,极端到了会把所有主料配料连带烹制方式列出的程度。有图为证:

据说该店十年陈酿花雕不错,留待下次了。

饭四。周六去天河办事,回来时堵车,累个半死。寻思晚饭喝点粥算数,走至小区南边背街的齐富路,见有“潮兴大排档”一。想起潮州人滚粥是有名的,遂坐下开茶位不提。两个人,40元的虾粥,潮州咸菜炒某种我已经不记得名字的海鱼,椒盐濑尿虾(即天津所谓皮皮虾)一份,炒的芥蓝头或是芥菜(我对蔬菜不感冒)。聊尿虾调味不错,油炸的处理过程丝毫没有影响到虾肉的质感与多汁程度。砂锅虾粥上桌,端的是不见米粒只见虾,只只开边,真不嫌麻烦。在家门口能喝上潮州的砂锅粥,这份幸福不足为外人道也。(行笔至此,突然想起,四顿中三顿有虾,还真是跟虾干上了,罪过罪过。)

一周四顿好饭,足兹证明广东还在,生活仍有强大的意义。如此海鲜如此菜,与谁夙夜砂锅粥,罢罢罢,此生还是托付于此处了。